世界的オーボエ奏者、指揮者のシェレンベルガー氏は、

R.シュトラウス 作曲 オーボエ協奏曲を「モーツァルトが書いた K.314 と並んで

オーボエ奏者にとっては絶対に外せない最も重要なレパートリー」と熱く語る。

全ての音を暗譜して取り組んで欲しいとまで言い切る。

R.シュトラウスがオーボエ協奏曲の作曲を始めたのは1945年。

今から約80年前のこと。

第二次世界大戦の終戦を挟んで、曲はその年の9月に完成した。

R.シュトラウスがこの協奏曲を作曲するきっかけを作ったのはアメリカ陸軍の軍曹だった。

少なからず、世界大戦が影を落としている。

ちなみに曲の著作権は、出版元のブージー&ホークス社が有していた。

当時、出版社が著作権を持つということは珍しかったという。

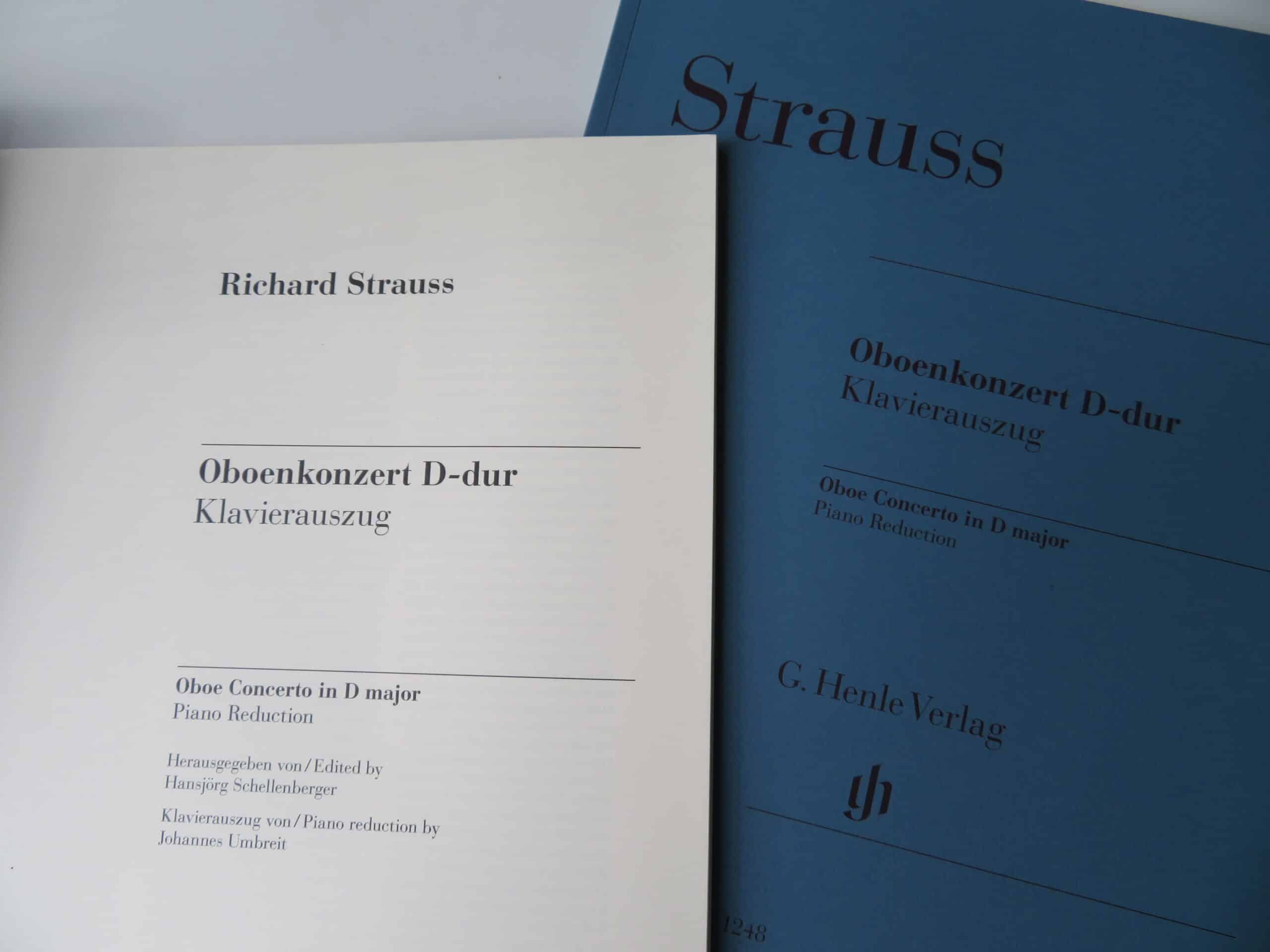

R.シュトラウスの著作権が切れる1年前の2018年、

ドイツの楽譜出版社ヘンレ社は、シェレンベルガー氏へ熱心に働きかけた。

それは、オーボエ協奏曲の改訂版(決定版と言い換えてもいいだろう)の

出版プロジェクトへの協力依頼だった。

このオファーを真正面から受け止めたシェレンベルガー氏は、

当時のことを次のように振り返る。

「大変名誉なこと…、これ以上なく光栄でした。

ヘンレ社の大きな特徴は、可能な限り曲を作曲者が記したオリジナルの状態で

出版することに力を注いでいる点です。

特に R.シュトラウスのオーボエ協奏曲は出版された当時から

譜面に問題があったことは明らかで…。

その楽譜を新たに改訂し世に問う姿勢、意気込みに、私は全面的に賛成でした」

この想いは、シェレンベルガー氏の音楽家としての謙虚な姿勢を端的に表している。

氏は多くの演奏、指揮、レコーディング、形に残る仕事を世界最高レベルで行っているが、

楽譜の改定作業をつとめることは、それらとは意味が異なる。

なぜなら、R.シュトラウスのオーボエ協奏曲を新しい形で世に送り出すことは、

作曲された曲そのものの「本質」に関わるからだ。

ただ単に楽譜の間違いを探し修正する作業だけでは、到底意味をなしえないプロジェクトだ。

オーボエ奏者として、指揮者として、長年の経験、類まれな才能、真実を追求する探求心、

緻密な調査、研究、関係者への聞き取り、事実確認、歴史背景、実演での発見…、

シェレベルガー氏の全てが、R.シュトラウスのオーボエ協奏曲の改定に注ぎ込まれた。

そして完成まで、実に5年の歳月を要した。

後編へつづく…

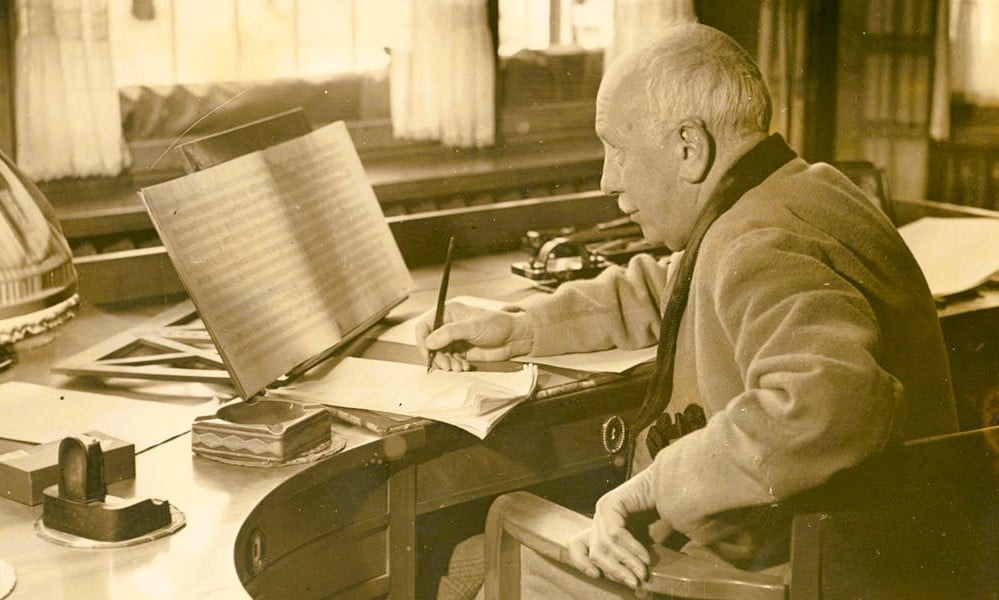

リヒャルト・ゲオルク・シュトラウス

Richard Georg Strauss(1864年 – 1949年)

ドイツの作曲家・指揮者。後期ロマン派からモダニズムへの橋渡しをした作曲家。交響詩、歌劇(オペラ)の分野で傑作を生み出す。代表作には、交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」、歌劇「サロメ」など多数。指揮者としても高い評価を受ける。自作の初演に加えて、モーツァルトやワーグナーの解釈でも超一流。晩年は戦争の影響を受けながら作曲を続け、亡くなる直前まで新作に取り組んでいた。オーボエ協奏曲は、1945年に作曲された晩年最高傑作の一つ。

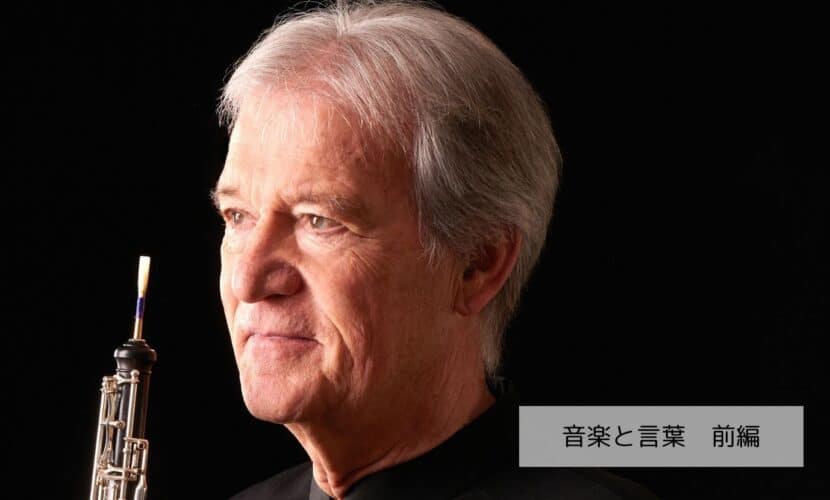

ハンスイェルク・シェレンベルガー(オーボエ、指揮)

Hansjörg Schellenberger, oboe & conductor(1948年 – )

世界的オーボエ奏者の一人、指揮者。1948年生まれ、13歳からオーボエを始る。1971年ケルン放送響のオーボエ奏者に就任、1975年~1980年まで同団ソロ・オーボエ奏者を務める。1977年からベルリン・フィルにエキストラとして参加。1980年1月から2001年夏までベルリン・フィル ソロ・オーボエ奏者。退団後は、指揮者、ソリストとして大活躍。国際オーボエコンクール・東京 審査委員長。レコード、CDの録音は50枚以上にのぼる。